Вид с берега Яузы. Стены, башня, церковь Михаила Архангела. На заднем плане видна глава собора. Фотография 2000г.

Спасо-Андроников монастырь

Вид с берега Яузы. Стены, башня, церковь Михаила Архангела. На заднем плане видна глава собора. Фотография 2000г.

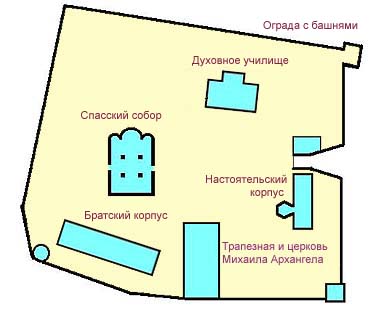

На плане приведены основные постройки монастыря. Щелкнув по изображению выбранного сооружения мышкой, можно получить о нем дополнительную информацию.

Спасский собор. Фотография 2002г. |

Древнейший из сохранившихся в Москве вне Кремля памятников архитектуры. Построен между 1410 и 1427гг. Существует предположение, что каменный храм существовал в XIVв., основанное на находках в кладке белокаменных блоков вторичного использования с фрагментами зооморфных и растительных композиций. В создании и росписи собора участвовал великий художник древней Руси Андрей Рублев. Наиболее значительные переделки храма проводились в XVIII-XIXвв. В 1763-1779гг. к собору пристроили крытую паперть. В пожаре 1812г. сгорел иконостас и обрушился барабан с главой. В 1846-1850гг. собор был переделан по проекту П.А.Герасимова: с юга и с севера пристроили два придела, стены надложили, вместо круглого барабана возвели восьмерик с шатровым покрытием. Реставрация 1950-1960-х гг. вернула собору его своеобразный первоначальный облик. Он представляет собой одноглавый четырехстолпный белокаменный храм на высоком подклете. Фасады традиционно расчленены на три части. С востока выступает троечастный алтарь, на других фасадах расположены перспективные порталы. Собор отличается от традиционных кубических храмов усложненным построением: углы четверика сильно понижены, и крестообразный объем со сводами, скрытыми килевидными закомарами, четко выделен. Объем несет четырехгранный постамент с трехлопастным завершением каждой грани, на котором стоит восьмигранник, увенчанный главой на стройном барабане. Композиция собора отличается сложностью и одновременно редкой гармоничностью.

Спасский собор, вечерняя подсветка. Фотография 2003г. |

Братский корпус, фрагмент. Фотография 2003г. |

В основе здания находятся одноэтажные кельи конца XVIIв., обгоревшие в пожаре 1748г. После пожара корпус удлинили и надстроили вторым этажом, древний объем предварительно укрепили и по фасадам облицевали заново. Все здание получило единое архитектурное оформление, характерное для барокко середины XVIIIв.: рустованные пилястры, наличники с "ушками", фигурные нишки над окнами второго этажа. Ради сохранения ритмического единства декорации фасадов устроили ложные окна там, где не могло быть оконных проемов. После нашествия французов 1812г. корпус был поврежден, но вскоре восстановлен с пристройкой нового объема с юга и частичной перебивкой оконных и дверных проемов. Барочные наличники были срублены, здание оштукатурено и приобрело ампирный характер. Существующий облик - результат реставрации 1961г., при которой основному объему вернули выразительность его фасадов середины XVIIIв.

Духовное училище. Фотография 2003г. |

Монастырское Духовное училище построено в 1810-1817гг. На протяжении XIXв. сравнительно мало изменилось. Ныне отреставрировано. Двухэтажный дом с небольшим мезонином над главным фасадом выстроен по схеме, напоминающей "образцовые" проекты начала XIXв. Центр главного фасада выделен троечастным окном в первом и втором этаже и в мезонине. Овальные ниши, разделяющие окна первого и второго этажа, составляют весь его декор. Представительность сравнительно небольшому зданию придает белокаменный цоколь и карниз.

Трапезная и церковь Михаила Архангела

Северное крыльцо. Фотография 2003г. |

Трапезная, составляющая западную часть здания, построена в 1504-1506гг. В конце XVIIв. при возведении церкви трапезная получила единое с ней оформление фасадов. В настоящее время ее фасады восстановлены в первоначальном виде. Высокая сводчатая трапезная поднята на подклет. Наружные фасады членятся лопатками. Небольшие прямоугольные, снаружи уступчатые оконные проемы подчеркивают мощность стен. Существующий храм возводился вместо первоначального и служил семейной усыпальницей Лопухиных. Подклет и четверик выстроены в 1691-1694гг. Восьмерик был завершен лишь в 1739г. на средства Лопухиных. Пострадавшая в 1812г. церковь была восстановлена с утратой части архитектурного декора. В облике здания много общего с палатами XVIIв. Подклет трактован как цоколь, отделанный карнизом, филенчатые, сильно выступающие лопатки служат базами для толстых колонок, членящих фасады второго яруса. Их продолжением служат колонки, оформляющие углы третьего яруса. Наличники с разорванными фронтонами обрамляют большие окна. Декор восьмерика, созданного в 1839г., заметно отличается от основной части. Плоские лопатки, охватывающие углы, декоративные раковины, за которыми незаметен пологий купол, главка на утончающемся барабане вводят в образ храма мотив архитектуры первой половины XVIIIв.

Вид церкви с юго-запада. Фотография 2003г. |

Северо-западный фасад трапезной и ограда. Фотография 2003г. |

Настоятельский копрус. Фотография 2003г. |

Выстроен близ Святых ворот в 1676-1684гг. и в 1690-х гг. В конце XVIIIв. к нему был пристроен пятигранный входной тамбур с лестницей. В XVIII и XIXвв. здание неоднократно перестраивалось. Первоначальный облик ему вернула реставрация. Фасады двухэтажного корпуса расчленены линией поребрика, выделяющей цоколь, и поясом между первым и вторым этажами. Фасады завершаются развитым карнизом. Вертикальный ритм определен четкими осями окон в прямоугольных наличниках и лопатками. Здание украшено крупным рельефными цветными изразцами. В первом этаже сохранились своды. Тамбур конца XVIIIв. оформлен рустом и типичными для своего времени наличниками.

Первоначальные стены монастыря были деревянными, возможно, к концу XVIв. с юга появились каменные Святые ворота. Строительство каменных стен завершилось в середине XVIIв. Стены имели типичную для русских крепостей арочную конструкцию с отверстиями подошвенного и среднего боя, навесными бойницами и боевой площадкой, защищенной зубцами в виде ласточкиных хвостов. Угловые башни - простые кубические объемы - были почти лишены декора. Святые ворота были заглублены внутрь монастыря, образуя впереди открытый дворик трапециевидной формы. По сторонам его стояли круглые шатровые башенки. Северо-западная часть стены обрушилась из-за ветхости в 1739г., новые разрушения принес пожар 1748г. После восстановления ограды появились две новых граненых башни, отличающиеся от первоначальных. Как старые, так и новые башни получили вторые ярусы-восьмерикис необычными вытянутыми шатрами и шпилями. В 1796-1803гг. в связи со строительством новой колокольни Святые ворота потеряли свою роль, были разобраны круглые башенки и часть южной стены. В конце XIXв. вновь обрушилась и была переложена часть северных и западных стен. После 1917г. хозяйственное использование монастыря нанесло урон ограде: большую часть южной стены с колокольней, юго- западную башню, часть Святых ворот разобрали на кирпич. При реставрации 1956-1961гг. восстанавливались уцелевшие стены, башни и Святые ворота, были воссозданы юго-западная башня, стены и проездная часть Святых ворот с проездными башенками.

Святые ворота с башенками. Фотография 2002г. |

Святые ворота, вечерняя подсветка. Фотография 2003г. |

Северная угловая башня. Фотография 2003г. |

Памятник Андрею Рублеву и стены монастыря. Фотография 2003г. |